私たちが当たり前のように口にしている「海苔」。

中でも、芳醇な香りと深い旨みが魅力の明石海苔は、多くの人に愛されています。

けれど、その一枚ができあがるまでに、どれほどの手間と技が込められているか知っていますか?

今回は、明石海苔を陰で支える“海苔職人”たちの仕事に密着。

日々の作業やこだわりを通して、明石海苔の真の魅力に迫ります!

◆一枚の海苔ができるまで

明石海苔の養殖は、冬の冷たい海水の中で行われます。

寒さが厳しいほど海苔は締まり、香りや旨みが強くなると言われています。

海苔漁は早朝に始まり、漁師が刈り取った海苔はすぐに陸に運ばれ、洗浄されて余分な塩分や砂、海藻の破片などを取り除きます。

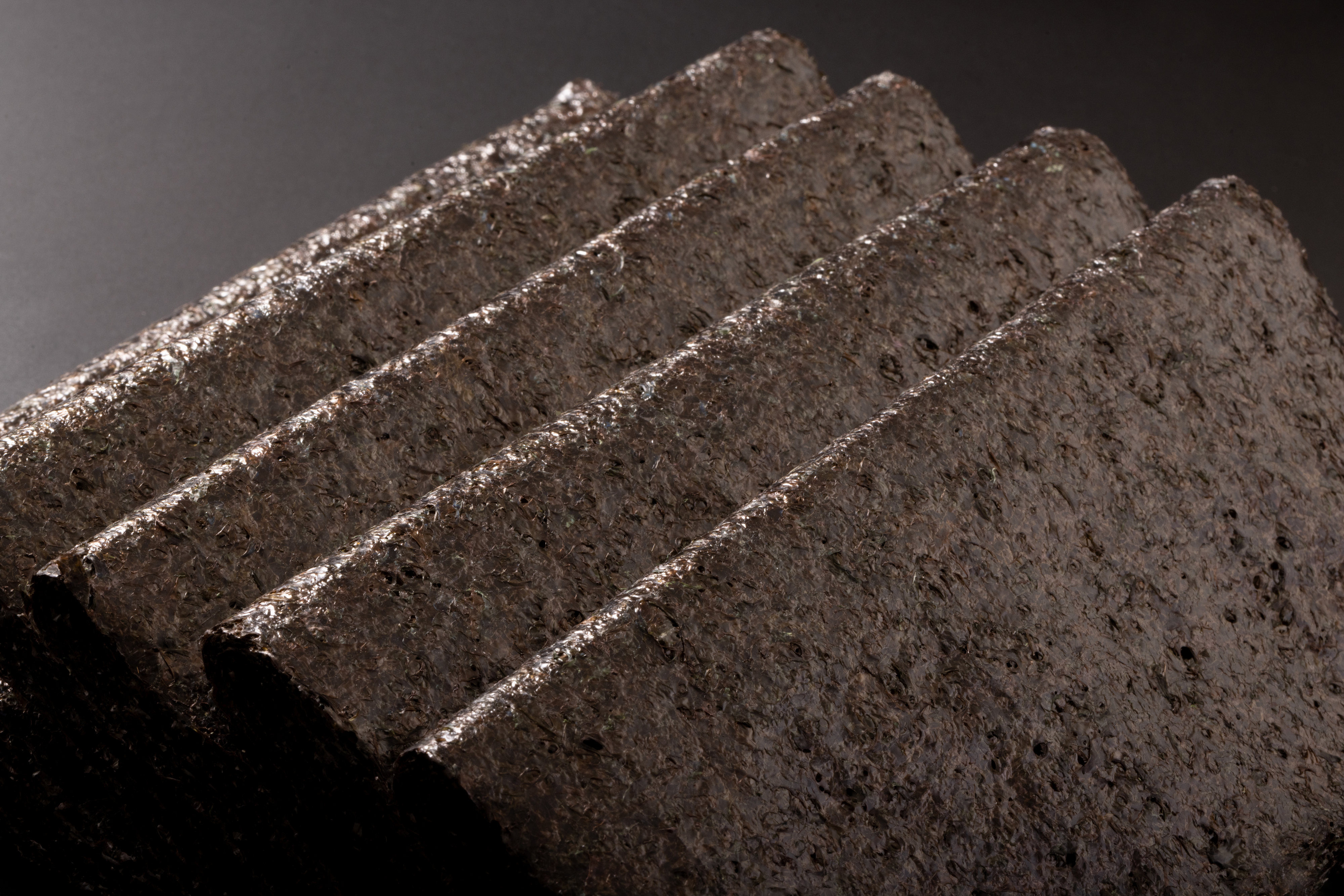

その後、裁断され、手漉き和紙のような製法で一枚ずつ丁寧に成形され、板海苔に仕上げられます。

乾燥工程では、その日の天候や湿度、風の強さに応じて微妙に時間や温度を調整します。

乾燥機の温度や送風量を細かく変えたり、天候によって天日干しに切り替えたりすることもあります。

機械任せではなく、熟練職人の感覚が頼りになる瞬間です。

◆品質を決める「目利き」の技

乾燥された海苔は、色・香り・厚み・艶など、いくつもの基準で選別されます。

この作業を担うのが、長年の経験を持つ職人の目利きです。

目利きによって、同じ海苔でも用途に応じた最適な選別が行われます。

例えば、「この海苔は焼き海苔に向いている」「こちらは味付けのりに最適」など、用途まで考慮して判断されます。

焼いたときに立ち上る香りや、ほんのわずかな色の違いまで見極める力は、何十年もの経験に培われた技術があってこそ。

職人の目利きは、海苔の香りや食感を最大限に引き出すための重要な工程であり、ここに熟練の技が注がれています。

◆“良い海苔”は一日にして成らず

職人たちはよく「海が教えてくれる」と口にします。

潮の流れや水温、風向き、気温。日々変わる自然条件に合わせて、収穫のタイミングや乾燥作業を調整します。

「今日は風が強いから乾燥を早めに切り上げよう」「昨日の潮の動きから判断すると明日は刈り時」といった判断は、単なるデータに基づくものではありません。

体に刻まれた感覚と経験から導かれる、職人ならではの感覚です。

また、海苔の成長も日々異なります。

海水の栄養分、気温の変化、潮の干満差など微細な条件が、海苔の香りや食感に影響します。

こうした変化を読み取り、最良の状態で収穫することが、香り高い明石海苔を作る秘訣です!

◆職人の想いが伝わる一枚

明石海苔を作る漁師と職人の一日は非常に早く始まります。

夜明け前に港に集合し、漁船に網を積み込み、まだ暗いうちから海に出ます。

網を引き上げながら、海水の温度や潮の速さをチェック。

網に付いた海苔の様子を確認し、刈り取りのタイミングを見極めます。

収穫後は港に戻り、海苔をすぐに洗浄、裁断、成形。

乾燥や選別まで、一枚の海苔にかける時間は、数十秒の違いでも品質に大きな差を生むため、常に緊張感を持って作業が進められています。

何気なく手に取る一枚の海苔の裏には、職人の手と想いが詰まっています。洗浄や裁断、漉き、乾燥、選別といった数多くの工程を経て、初めて食卓に届きます。

だからこそ、明石海苔には温かみがあり、口に入れた瞬間に「おいしい」と感じる深さがあるのかもしれません。

単なる調味料や付け合わせではなく、自然の恵みと人の技が融合した“海の手仕事”なのです。

◆食卓で楽しむ明石海苔

明石海苔は、そのままご飯に巻くだけでも十分に味わえます。

ほんの少し炙ると香ばしさが増し、より香り高くなります。

また、おにぎりや巻き寿司、海苔茶漬け、和え物のトッピングなど、幅広く料理に応用することもできます。

家庭で楽しむ場合も、香りや口どけを最大限に生かすため、保存方法や扱い方にも工夫が必要です。

湿気を避け、乾燥した状態で保管することが香りを保つコツです。

◆まとめ

技術、感覚、そして想い。

明石海苔のおいしさは、海だけでなく、漁師や職人の手から生まれています。

自然の恵みを読み取り、丁寧に育て、細やかに加工する職人の姿は、海苔一枚の向こうに確かに存在します。

次に食卓で海苔を口にするときは、その一枚の背景にある海や人の努力、職人の想いを思い浮かべてみるといつもと同じ海苔でも、少し特別に感じられるはず。

明石海苔は、ただの食材ではなく、地域の文化と職人の技が織りなす“海の宝物”。

食べるたびに、海と人が紡いできた物語を感じることができるでしょう。